荸荠、芫荽、蒟蒻、牛轧糖……这些食物真让人“吃不懂”

本文约5500字

阅读需要15分钟

蛋挞、荸荠、馄饨、芫荽……

若把这些凑成一桌子菜,铁定能瞬间激发人们心中的多巴胺,为食客带来满满的快乐,可是,你们能准确说出它们的名字吗?

世上还真就有这样“博大精深”的“食物语言学”,想读对它们的名儿,可就是不容易。比如,不知多少人,读错了“蛋挞”。不信?慢慢往下看。

不认识,所以读不对

要说被“食物语言学”搞得头疼,也不全是我们自己的责任。

谁叫这乌泱泱的食材大军里偏偏藏着这么多生僻字?

深谙此道的,荸荠能算一个。这俩字的读音是 bí qí,炖锅里头的荸荠早就被鸡汤煨得软烂香糯,只等被端上桌儿了。

荸荠,也叫马蹄、地梨,果肉呈白色,是一种水生的草本植物,口感爽脆清甜,虽然顶着这个晦涩难认的名字,可它也许就藏在饺子馅儿里、装在水果篮里或者干脆躺在街上摆着的竹箩筐里。

自然,这能让吃了哑巴亏的餮客们憋一肚子火——马蹄这个名字又好听又上口,为什么非要拿“荸荠”俩字给人添堵?

“荸荠”这个名字背后,确实有由头。

千百年前的古代,人们并不知道荸荠是啥,更没有地梨、马蹄之类的说法。《本草纲目》记录了这种清甜果实的“离奇”身世——“乌芋,其根如芋,而色乌也,凫喜食之,故《尔雅》名凫茈。”

凫,是指水里的野鸭;茈,也就是茈草,放在一起,就得了这么个简单直白的名字。后来,可能是误读,也可能是读音变化,总之,凫茈成了凫茨。古语里头,荸和凫音相近,经过几次音变,凫茨也就成了今天的荸荠。听着玄乎,可许多研究都佐证了这种猜测,比方说清代段玉裁就直言:“今人谓之葧脐,即凫茈之转语。”语言学家郑张尚芳还指出,从“凫”到“荸”的音变,可能受到了江淮官话的影响。

不过,也有研究发现,荸荠的成长还有另一套版本。从方言来看,“荸荠”的前世或许叫“脖荠”,也就是肚脐的意思。本来这种圆乎乎胖墩墩的果实,和肚脐有些形似,古音里面,脖和荸正好是同音字,方言里头,“荠”的读音千差万别,可都和“脐”的发音沾点关系。所以,真相也可能是,大家拿“脖荠”这个名字称呼植物实在太过顺口,这俩字的字形和意义干脆直接发生变化,肉月旁成了草字头,荸荠就成了植物的专用名字。

总之,不管荸荠俩字再怎么难读,也是名正言顺的。相比起来,“马蹄”反而成了大家随口叫叫的昵称。

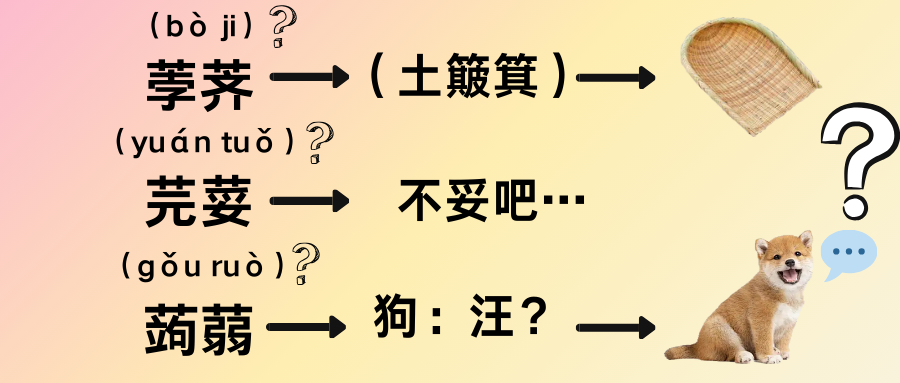

如果“荸荠”是生僻字在食材里的小试牛刀,那藏在各大奶茶店配料表里的“蒟蒻”(jǔ ruò)绝对算是大招。

对奶茶爱好者来说,想要在丝滑的奶茶里添上这个配料,首先得攻破读音这一关。

毕竟,比起果冻、布丁或者仙草这样形状口感都颇为相似的甜点,蒟蒻多少显得冷漠而不近人情。

但是,要拿布丁之类的名字“概而论之”,无异于把耄耋老人生生退化成稚嫩孩童。蒟蒻这个名字,几百年前就被盖章认定了。宋代唐慎微的《证类本草》有言:“蒻音弱。口味辛,寒,有毒。”郑樵在《通志》里头说得更明白:“蒟,其实曰蒟蒻,生于叶下,舆天南星班杖相似。其根生时可为糊黏,熟之可食。”《本草纲目》点出了蒟蒻的别名,鬼芋,吴其濬的《植物名实图考》更是一语道破天机,将其称为磨芋、由跋。

照这条线索一捋,好几百年时间过去,蒟蒻也成了我们日常最熟悉不过的魔芋(磨芋)。不同的是,古时的蒟蒻扮演着药材角色,发挥着消肿、解毒的功效,到了现代,因为生蒟蒻的块茎带有毒性,人们继而沿袭了先人们琢磨出的好法子——碾碎成粉再成胶,蒟蒻摇身一变成了Q弹滑嫩、征服一众甜口爱好者的甜品食材。

如果,生僻字为名的食材恰好碰上生动通俗的小名,杀伤力成倍增加——食材的真实学名早就不知被食客们丢到哪个犄角旮旯了。

这种苦,芫荽(yán sui)绝对能懂。

别着急说压根不知道这种食材,红烧牛肉、红油鸡片、涮火锅,哪道大菜里不得搁上一点?因为芫荽有个小名,叫香菜。

从芫荽到香菜,它到底经历了什么,可能还得靠李时珍为我们揭晓答案——

荽,许氏《说文》作葰,云姜属,可以香口也……张骞使西域始得种归,故名胡荽。今俗呼为蒝荽,蒝乃茎叶布散之貌。俗作芫花之芫,非矣。

也就是说,芫荽是标准的外来户,原名胡荽,民间也叫蒝荽,是为了贴合它“茎柔叶细而根多须”的外貌神态,后来被民间误读成芫荽。至于香菜,这个小名也有由头,便是避讳——“石勒讳胡,故并、汾人呼胡荽为香荽”。到了现代,许是“荽”字过于拗口,就着“香荽”的台阶,也就简化成了通俗易懂的“香菜”。

戏剧的是,在满街都是香菜拌牛肉、香菜肉圆的现代,四川等地区还保留着“盐须”一类的叫法,勉勉强强挽留了点香菜学名的味道。

不知芫荽心里,能否好过些许?

认识,还是读不对

生僻字,不认识也就不认识了。更难受的是,把那些看起来认识的字读错,也是真的尴尬。

比如,“馄饨”怎么读?hún dun?满大街好像都是这么叫。

照正规的路子,馄饨,分别为hún tún,连读时“饨”字变调为轻声,便是hún tun。这种读音,同样也能追到吃食的出身上去。

馄饨的得名说法挺多。最离奇的一种得属《幽兰居士东京梦华录卷之四》中记载的民间传说。相传汉朝时,北方匈奴部落有两个杀人如麻的首领,“浑氏屯氏”。这两人无恶不作,百姓深恶痛绝,被惹急了,干脆想出个法子,用肉馅包成一种吃食,煮熟了,就当“食恶人之肉”,这种吃食的名称,也就成了影射“浑(hún)氏屯(tún)氏”的“馄饨”。但由于太过离奇取巧,这种说法饱受质疑。

《唐语林校证卷八》给出另一种说法,馄饨源于混沌,一位上古天神。混沌之名大气、上台面,可就是多借几个胆子,敬奉鬼神的先人们也不敢说自己食用的是天上的神仙,如此,混沌的偏旁才发生了改变,成了大家碗里的“馄饨”。据考证,“沌”读作“混沌”时为“徒损切,音囤”,而与之形似的“饨”,徒浑切,音屯,“魂”韵,这么推理下来,hún tún俩字的读音都算是铁板钉钉。

那满街上的hún dun又是从哪里冒出来的呢?学者得出结论,算是惯性思维捣乱。据推测,饨对各位好吃嘴们来说确实有些陌生,但与它形似的“沌、炖、钝”都拿d当声母,“举一反三”下来,把馄饨读成hún dun,自然合乎“逻辑”了。难怪两广地区的老餮们别出心裁地想出“云吞”这个雅称,这下总不会读错。

“馄饨”的字形也算少见,但即便是一碗香浓软稠的“芝麻糊”,也要铆足了劲给我们使绊子。就算是习惯了棒子糊糊(hú)的北方朋友,捧着这碗黑黝黝的小吃,也很难想到它的真实读音,却是芝麻糊(hù)。

在《康熙字典》里头,还暂时找不到“芝麻糊”的用法,可在《新华字典》里头,芝麻糊就有了“真名分”。糊(hù),专指像粥一样的食物,面糊、辣椒糊也都是这个路子。

让人委屈的是,闯过了本土食物的关,从西方“远道而来”的吃食们,也要在读音上横插一脚。

香甜可口的蛋挞就偷偷地给大家挖了“坑”,无奈读蛋挞(tǎ)的朋友实在太多,以至于不少媒体还专门发文纠正它的读音。

确实不冤。字典里的挞(tà)就一个读音。再结合它的出身来看,蛋挞(tà)只能读四声。

蛋挞,英语名称为“egg tart”。柯林斯大词典中,tart实际指甜心的馅儿饼。诸多蛋挞中的佼佼者,葡式蛋挞的诞生,离不开一位英国人——安德鲁·史斗。他早年在葡萄牙品尝到了传统的蛋挞后,陶醉于美食的同时也开动脑筋,采用英国式糕点做法,改用英式奶黄馅儿,减少了糖的用量,创制出葡氏蛋挞。这种甜点,表皮精致圆润,一口下去,内馅柔和软嫩,甜而不腻。蛋挞的读音,实际上也就是tart的音译。

迈过了点心埋的坑,往各大景区、饭店里走走,绝对能再次收获一堆关卡。

到了北方面馆,想要来碗鲜香爽辣的筋道面条,得先认识这俩字——饸饹(héle)。饸饹面多为荞麦制成,所谓“北方山后,诸郡多种、治去皮壳,磨而为面……或作汤饼,谓之河漏。”河漏,说得是个形象,得有专门的压制器具,滚汤百沸时,面团被塞进器具中的圆洞、木芯置于洞口。双臂用力一压,细长筋道的面条一点点落下,便是河漏面,也就是现在的饸饹面。

走进南方小店,想来一份清爽开胃的凉拌豇豆,也得过了读音这一关。“豇”和“缸”长得像是双胞胎,估计读音也差不离?可翻开康熙字典看看,“古雙切,音江。豆名。”这才是人家的真名——豇(jiāng)豆。

要是再碰到一家日料店,就轮到了牛丼饭的表演时间。

按照《新华字典》,得读作(niú jǐng fàn),但要按日语译过来,又得念成dòng。

再加上海鲜市场里的文蛤(wén gé)、饭桌上的清炒苋(xiàn)菜、锅里头的白水茼蒿(tóng hāo)……

别着急灰心,毕竟,挑战还没结束。

菜我爱吃,字我放弃

上面的情况虽然让人头疼,倒也算是有迹可循。可还有些食物,看着和蔼朴实,一出手,真是绝招。

头一种绝招,便是读音两可,横竖都有理,只叫人傻傻分不清。

这一招,牛轧糖算是用到了极致。牛轧糖甜蜜香软,美味可口,可就是这种惹人喜爱的吃食,愣是没挤进《汉语大词典》《现代汉语词典》和《现代汉语规范词典》的任何词条,所以,牛轧糖究竟怎么读,在源头上就多了重迷雾。

当然,牛轧糖也不是石头缝里蹦出来的。钱乃荣先生曾在“上海方言中的外来词”中,揭露牛轧糖的身世。钱先生认为,牛轧糖是典型的外来词汇,真身是一种西方叫做nougat的奶糖,音译过来,在糖纸上,除了牛轧,还有鸟结、纽结三种写法。如此,读成牛轧(gá)糖也算是顺理成章。

也有人站出来唱反调。有人专门拿媒体语料库来推敲,发现在包括《新闻联播》在内的媒体中,牛轧(zhá)糖的读法反而更占优势,几乎都把这种奶香馥郁的糖果称作牛轧(zhá)糖。况且,轧有着“压”的意思,正好符合牛轧糖的制作过程,读(zhá),还是说得过去。

这还算客气的,至少轧字(zhá)(gá)的读音,在字典里好歹露了个面。

可有些食物狠起来,连字典都束手无策。

比如鸡枞菌,枞这个字无论读zōng还是cōng,都和食用菌没有半分关联。故事的正主,是个连输入法都显示不出来的“狠角色”——

这种食用菌盖圆锥形,中央凸起,老熟时微黄,味道鲜美,因为味美如鸡,长在土中,所以在古代典籍中写为“土从”,真正的读音,实为cōng。虽然争议不断,字形也是颇为怪异,可丝毫不影响此菌闯荡江湖。打开浏览器,随手一搜,各种可见的(土从)表达,既成了人们和输入法搏斗的招式,更默默地见证着这种食物的真实威力。

然而,鸡(土从)菌的“凶猛”放在另一种吃食面前,瞬间成了轻描淡写。逃离输入法算什么,真有能耐,不如从音到形,从字典到古籍甚至传说,都无迹可循。

这一点,biangbiang面还真做到了。

与这种驰骋陕西、油鲜面香的卖相相对的,是它传奇般的名字。

传说,古时咸阳有位书生,腹中饥饿可是囊中羞涩。为了填饱肚子,他想出一个主意,到面馆先点上一碗热腾腾的面,狼吞虎咽吃完,叫来了老板。书生问老板,这面叫做啥?这可难住了老板,只能反问书生,你说叫啥?还承诺书生,只要能说出面的名字,两碗热面,就送给书生。

书生也不客气,拿来笔墨纸砚,一通龙飞凤舞——

一点撂上天,黄河两头弯,八字大张口,士字向进走,你一幺,我一幺,中间夹个言字口,你一言我一言,中间夹个马大王。心做底,月做旁,留个挂钩挂麻糖,坐个车车逛咸阳。

停笔后,纸上多了一个大字,却是没一人见过。大伙连连称奇,老板也软下口气虚心请教,书生告诉老板,这字念biang。此后,热腾腾的宽面得了个名,biangbiang面。

戏说之外,也有正儿八经的考证论辩。学者张志春曾根据考古和方言学推断,biangbiang面实为饼饼面的音变。傅功振教授更是直接把baingbiang面的出世归于秦地这方水土。照这种推论,biang实际上是秦人用水和面,将面团放到石头或案板上捶打时发出的声响,也正是这个biang,在众多拟声中尤为响亮雄厚,活脱脱是秦人运用强音的写照。

biang的字形更像是缩小版的百科全书,秦地的地理环境、居住形式、饮食习惯等统统浓缩在小小的字形中。比方说,“穴”代表古秦人以穴居为主的特点,言,实为盐,这背后,便是生活在黄河流域的秦地先民早早地用盐、制盐的深厚历史。

直白点说,biang不仅是民间生造出的字,更是名副其实的文化字。这背后,淌过的不止米面醇香,还有独属于秦地的澎湃往昔和悠悠年岁。

如同张光直的慨叹:“到一个文化核心的最佳途径之一,就是通过它的肚子。”

也如历史学家孙隆基的概括,“吃”正是中国文化一种最坚固的深层结构。

或许,我们对食材“咬文嚼字”,守着的,就是这一条内涵吧。

参考文献:

《趣味导游知识》编辑部主编,趣味导游美食知识,旅游教育出版社,2015.

任继愈总主编;吴征镒主编;吕春朝,徐增来副主编.中华大典生物学典植物分典 4[M].昆明:云南教育出版社.2017.

叶世荪,叶佳宁著,上海话外来语二百例,上海大学出版社,2015.

(明)吴禄辑;曹宜,食品集本草 48,中国中医药出版社,2016.

杨晓红译,看图学百科丛书 科学的奥秘 3,浙江人民美术出版社,2017.

宿育海,程鹏,陕人陕菜,西北大学出版社,2018.

朱鸿本册主编;李西建丛书主编.木铎之音[M].西安:陕西师范大学出版社.2013.

2013年十大语文差错[J].语文世界(中学生之窗),2014(05):19.

张锐.“馄饨”的误读[J].环球人文地理,2014(14):184-185.

岳秀文.也谈“馄饨”的“饨”的读音[J].现代语文(语言研究版),2007(04):118.

郭伏良,高彭玮.“牛轧糖”读音探讨[J].汉字文化.